9月16日从中共云南省委召开的“云南这十年”系列新闻发布会·法院工作专场发布会上获悉,党的十八大以来,云南法院牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念,充分发挥环境资源审判职能,为推动七彩云南的生态文明建设和高质量发展提供了有力的司法服务和保障。

云南省高级人民法院党组副书记、副院长、一级高级法官向凯介绍,党的十八大以来,云南法院按照最严密法治、最严格制度保护生态环境的要求,守正创新,担当作为,围绕经济高质量发展发挥职能作用,着力从四个方面切实加大了环境资源保护力度。

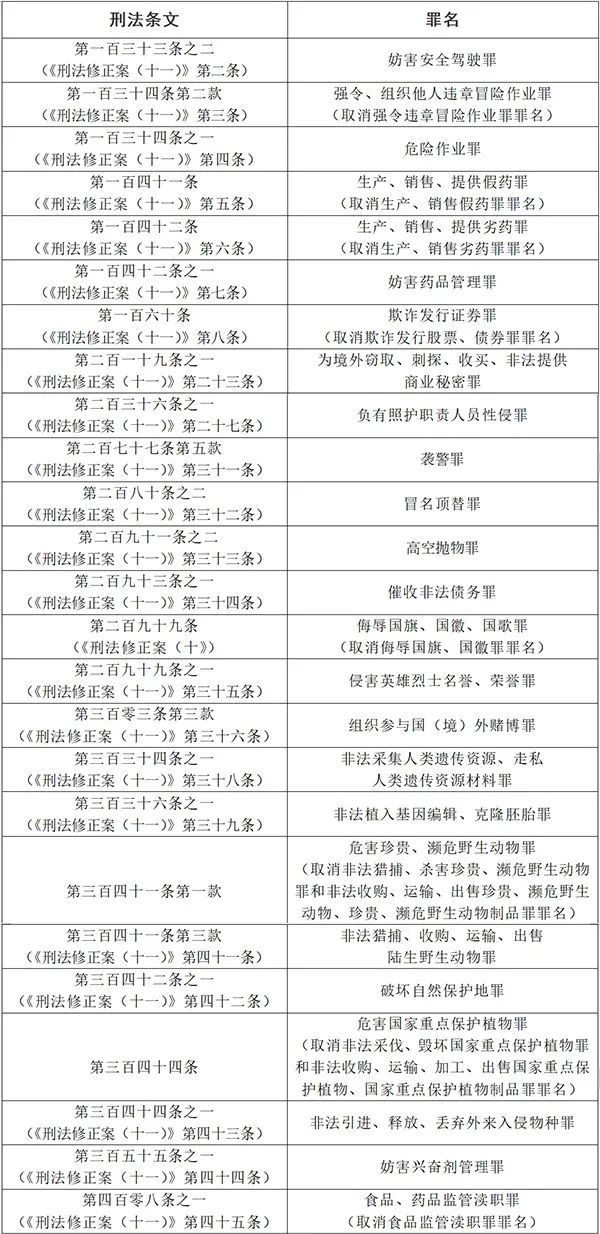

一是审理了一批标志性案件,审判职能作用充分彰显。党的十八大以来,全省法院依法受理各类环境资源案件60042件,审结58773件。审理了曲靖铬渣土壤污染、阳宗海水体污染等环境公益诉讼案件,服务打赢污染防治攻坚战;审理了洱海、泸沽湖、抚仙湖等湖泊治理行政案件,助力九大高原湖泊环境整治;审理了非法狩猎、盗伐林木、非法捕捞长江鱼苗等案件,促进生物多样性的保护。

云南环境资源审判始终与生态文明建设同频共振,用一个个案件公正审判,推进法治进程,守护美丽云南。其中,“云南绿孔雀”案是中国首例濒危野生动植物预防性公益诉讼案,被联合国环境规划署列为全球最具代表性和影响力的生物多样性保护十大司法案例之首,入选新时代推动法治进程十大案例,并作为中国司法领域的唯一案例入选COP15大会中国展区,在国际生态环境司法保护领域产生了积极影响。

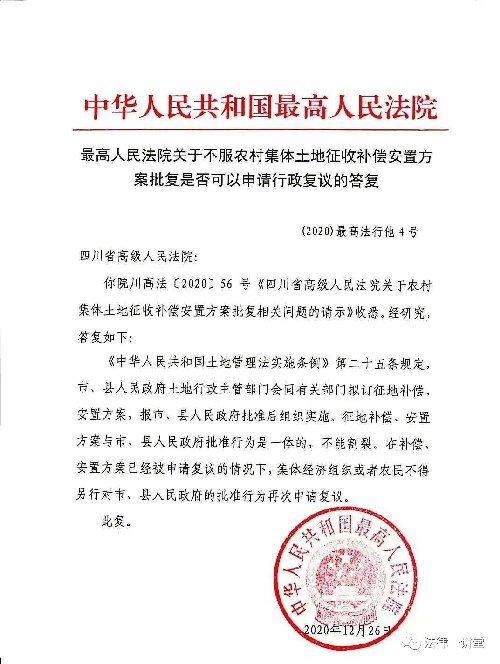

二是成立昆明环境资源法庭,审判组织体系持续完善。全省法院积极探索构建以流域、森林、湿地等生态功能区为单位的跨行政区划集中管辖制度,实行环境资源民事、刑事、行政案件“三合一”审理模式,打破地方保护,统一裁判尺度。2021年9月,经最高法院、云南省委编办批复同意,昆明环境资源法庭挂牌成立,这是全国第三家、西南地区首家集中管辖全省中院环资案件的法庭,标志着云南环境资源专门化审判迈上新的台阶。今年1月1日,云南高院制定实施《关于环境资源案件跨区域集中管辖实施方案》,全省逐步形成以云南高院环境资源审判庭、昆明环境资源法庭、38家基层法院为主的“1+1+38”的环资案件审判组织体系。

三是健全制度保障机制,司法治理效果稳步提升。全省法院通过开展“补植复绿”“增殖放流”“护林护鸟”等修复方式,探索建立“恢复性司法实践+社会化综合治理”的审判执行机制。有的法院尝试与政府联合建立“环境公益修复基金账户”;有的法院探索建立“林长制+森林法官”执行机制;有的法院推广种植“公益诉讼林”。同时,通过设立珠江源环境审判庭、普达措国家公园法庭、寻甸黑颈鹤保护工作站、景迈山古茶林法律服务点等特色基地;与贵州、重庆、四川等地法院建立长江上游以及赤水河、乌江、北盘江、金沙江流域司法协作机制,共筑江河流域生态环境保护司法屏障,担负起“一江清水流出云南”的司法责任。2021年,云南法院判令补植复绿2071亩,补放鱼苗111万尾,收缴生态赔偿金1743万元。

四是加大司法宣传交流,生物多样性司法保护独具特色。2021年5月,云南高院成功承办世界环境司法大会,大会通过的《昆明宣言》达成环境司法保护的国际共识。会上,云南法院制定实施的全国首个加强生物多样性保护意见,织密生物多样性司法保护网络的做法,得到与会各方的充分肯定。2021年亚洲象“北上南归”引发国内外广泛关注,普洱市思茅区法院设立全国首家“人象和谐法律服务点”,探索野生动物肇事补偿制度与多元解纷的衔接机制,将亚洲象司法保护关口前移,得到最高法院主要领导的充分肯定,其生物多样性司法保护实践经验被多家媒体争相报道。每年世界环境日,全省法院深入生态保护地、村居社区、厂矿企业等,以案释法,就地化解环境纠纷,积极回应人民群众对天蓝、地绿、水清的美好生活的向往。

来源:中国环境APP

| 污染治理

| 污染治理