先回答一个问题:你是如何了解自己的健康状况、监测各项身体指标的?

你一定脱口而出:当然是体检啦。

同样,对于重要且“看不见”的地下水,我们也需要密切关注它的变化,掌握它的“健康”情况,这要通过什么手段实现呢?没错,正是上篇文章《看见·深度|重新认知地下水:值得被看见的资源》提到的“地下水监测”。

和人体健康体检一样,地下水监测也有一大串长长的指标,通过采集具有代表性的地下水样品并进行实验室分析,我们就可以清楚地了解地下水水位、水温和水质情况,从而判断某个区域内的地下水是否“健康”。

要回答这个问题,首先要翻一翻地下水的监测历史。

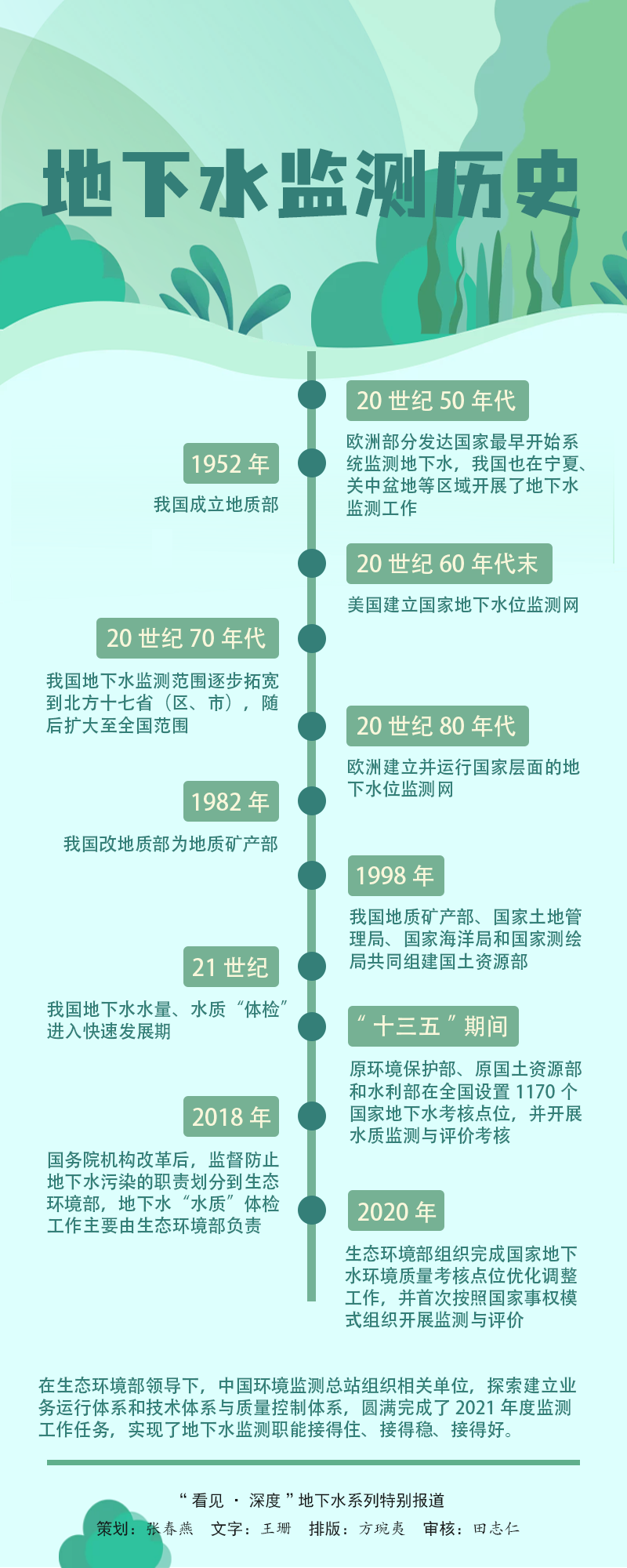

放眼全球,欧洲的地下水监测起步最早。20世纪50年代开始,欧洲部分发达国家开始系统监测地下水,并于80年代建立并运行国家层面的地下水位监测网。美国也于上世纪60年代末建立了国家地下水位监测网。

我国与欧洲差不多,20世纪50年代初开展地下水监测工作,主要由地质部门和水利部门承担。地质部于1952年成立,1982年改为地质矿产部,负责地下水资源的勘查、动态监测和储量审批管理工作,对全国地下水资源的合理开发利用进行监督管理。1998年,地质矿产部、国家土地管理局、国家海洋局和国家测绘局共同组建国土资源部,其职责之一便是监测、监督防止地下水过量开采和污染。

我国地下水动态监测最初在宁夏、关中盆地等区域开展,服务工农业生产和城市生活供水。自70年代起监测范围逐步拓宽到北方十七省(区、市),随后扩大至全国范围。

地下水“体检”包括水位、水温、水量和水质等多部分,进入21世纪后,我国加大了对地下水监测工作的支持与投入,尤其是地下水水量、水质“体检”进入快速发展期,先后开展了全国第二轮地下水资源调查评价、全国地下水质量与污染调查计划等专项工作。自然资源部和水利部于2019年底前联合建成由20469个站点组成的国家地下水监测工程,其监测站网覆盖我国主要平原盆地和岩溶连片区,站网密度较之前显著提高。

“十三五”期间,为落实《水污染防治行动计划》相关要求,原环境保护部、原国土资源部和水利部在全国设置1170个国家地下水考核点位,并开展水质监测与评价考核,初步形成地下水环境质量考核监测网络。

时间来到2018年,国务院机构改革后,监督防止地下水污染的职责划分到生态环境部,地下水“水质”体检工作就主要由生态环境部负责了。2020年12月,生态环境部发布修订版的《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020),进一步明确规定了地下水环境监测点布设、环境监测井建设与管理、样品采集与保存、监测项目和分析方法、监测数据处理、质量保证和质量控制以及资料整编等方面的要求。

“十四五”以来,在自然资源部等相关部门大力支持下,生态环境部于2020年组织完成国家地下水环境质量考核点位优化调整工作,在全国共设置1912个点位,并首次按照国家事权模式组织开展监测与评价。在生态环境部领导下,中国环境监测总站组织相关单位,探索建立业务运行体系和技术体系与质量控制体系,圆满完成了2021年度监测工作任务,监测数据可靠、可比、有效,实现了地下水监测职能接得住、接得稳、接得好。

知道了地下水监测的来龙去脉后,接下来就要了解一下“体检”方法。我们去医院体检的第一个步骤是抽血;水体监测的第一步当然就是采集样品了。

对于大部分人来说,给江河、湖泊、水库等地表水断面采水样并不陌生,我们可以在船上采、在桥上采、在河边采。

地下水采样就没这么容易了,除了少量能直接观察到地下水的水井和泉眼外,很大一部分深藏在地表以下肉眼看不见的地下水该如何采样呢?

答案是:专业的地下水环境监测井。

一听“专业”这两个字就知道,这可不是一般的水井。

监测井的地理位置、打井成井工艺、井口保护装置安装都有一套严格的标准,部分地区建设的“井锁”还申请了国家专利保护,只有特定“钥匙”才能打开。有的井口还会安装一体化遥测水位计,每24小时通过卫星向室内计算机系统传输一次数据。

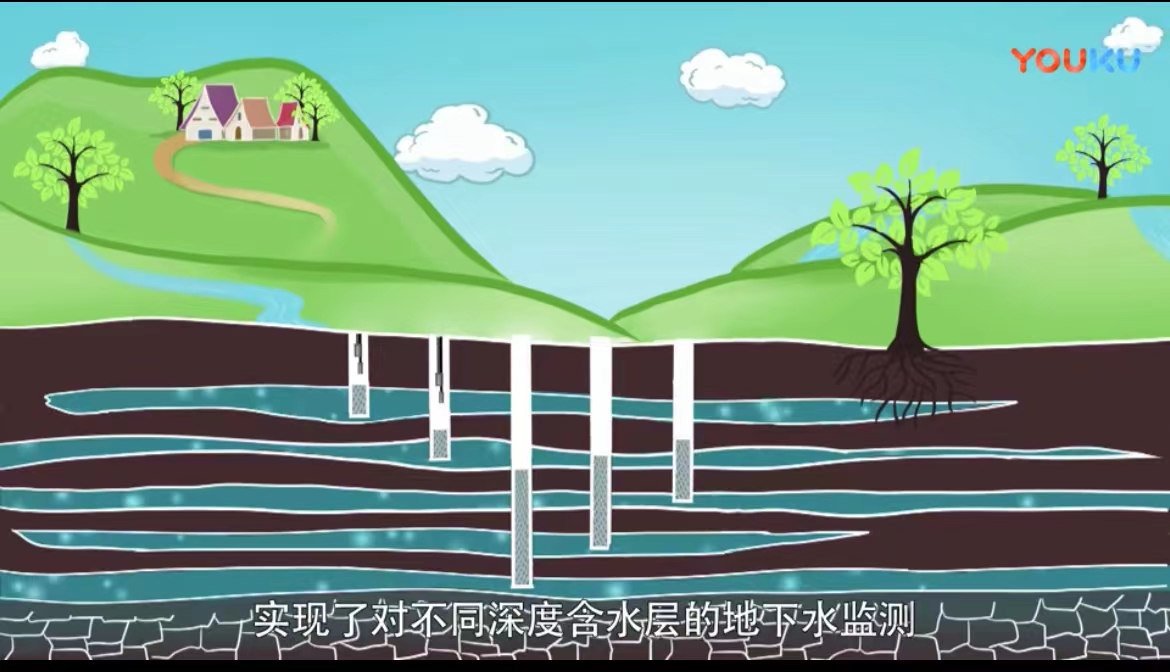

中国环境监测总站地下水监测业务主管田志仁告诉中国环境报记者:“监测井建设技术几经迭代,原先采用单井(一孔一井),即专门针对某一特定含水层组或混合地下水建设的单独监测井。后来随着多层含水层的监测需求,出现了丛式监测井。所谓丛式,顾名思义,就是通过相互临近的一系列不同深度单井组合在一起,实现对不同深度含水层的地下水监测。从技术上说,丛式与单井并无太大区别。”

丛式监测井示意图。图源:中国地质调查局地质环境监测院

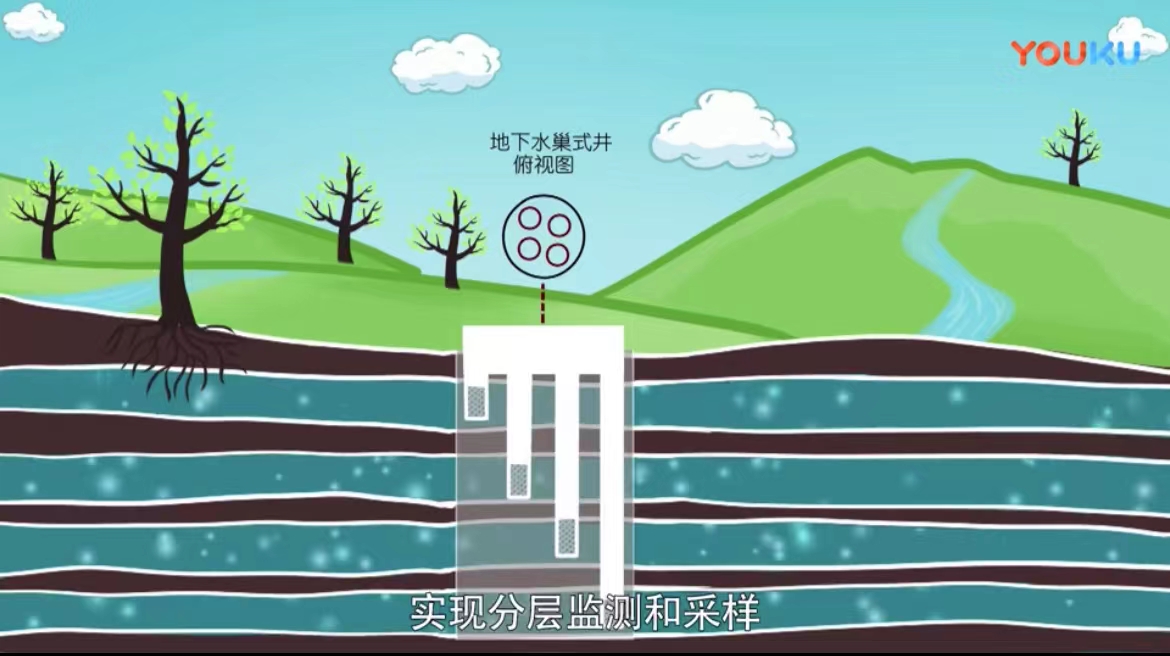

再后来出现了巢式监测井(一孔多井),即在一个钻孔中设立不同长度监测管,下至不同深度的监测层位,实现分层监测和采样。还有更黑科技的“一井多层监测井”,即用一个井管监测若干个层位,通过地表阀门控制,最多甚至可以达到数十个层位。

巢式监测井示意图。图源:中国地质调查局地质环境监测院

地下水监测是地下水环境管理的重要基础。通过地下水监测,研究人员可以第一时间发现地下水水位动态变化规律与水质状况变化趋势,掌握不同水文地质单元、不同层位、不同水源地的地下水环境变化特征,对预防地质灾害、地下水质量和环境保护起着重要作用。

对地下水进行全面“体检”后,还可以根据“体检报告”对地下水资源进行合理有序的“健康管理”。因此,地下水监测是加强地下水管理和保护、实施水资源优化配置和合理调度的重要基础。

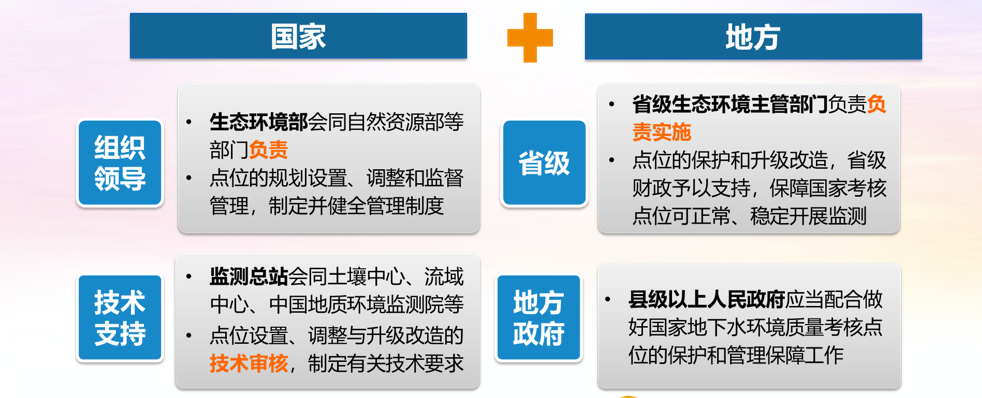

每一项工作的开展都需要有清晰的计划和明确的分工,生态环境部门能够顺利开展用于国家考核的地下水“体检”工作,正是得益于此。

首先,构建三大体系,理顺业务模式,统一技术要求。“中国环境监测总站牵头负责地下水‘体检’工作的组织实施。总站事先制定科学合理的实施方案,构建严格规范的监测业务体系、技术体系和质量管理体系,开展技术培训和指导,以确保后续工作有序开展。”田志仁介绍。

其次,明确工作规则,有序开展采样工作。生态环境部各流域生态环境监测中心分工负责具体的“体检”任务——样品采集和分析测试,并采取两项任务由不同单位承担的“采测分离”模式,从而更好地对监测工作进行管理和质量控制。采样机构承担洗井、样品采集和保存流转等任务,分析测试机构则按要求完成实验室测试任务并报送数据。

同时,强化全程序质量控制,严守数据质量生命线。“在整个‘体检’流程中,严把采样和分析任务单位准入关尤为重要。按照国家、流域和任务承担单位分级分工负责方式,构建起三级质量控制体系。总站牵头组织国家外部质量控制工作,制定相关文件,明确各环节的质控要求,全覆盖所有任务单位组织完成采样人员执证上岗考核和分析测试实验室能力验证考核。”田志仁说。

“各流域生态环境监测中心和其他外部质量控制单位按照总站统一要求,严格把关任务单位的资质和能力状况,全程序开展相关记录的质量审核、外部密码质控样品测试和质量监督抽查等,督促其按要求完成任务;各任务承担单位按要求实施内部质量控制,确保监测数据质量。”他补充道。

如此,在整个地下水监测过程中,才能保证“体检报告”的数据能够准确反映地下水的“健康”情况。

既然健全完备的质量控制体系是保障数据质量的保障,那么,一个地下水监测质控体系是如何从0到1搭建起来,让监测数据值得信赖?下一期,《看见·深度》将邀请中国环境监测总站土壤室主任李名升为大家揭晓其中详情。

来源:中国环境APP

| 环保健康

| 环保健康